Session01 – 参加型開発の枠組みをどう設計できるか? –

日時:2016/10/8 13:00~14:00

会場:建築会館ホール、他

テーマ:参加型開発の枠組みをどう設計できるか?

ゲストコメンテーター:山梨知彦|日建設計

登壇者:百枝 優、祖父江一宏、浅見泰則+田村尚土、星野千絵、岡本賢吾、岡部修三、今井久美子、嘉村威助、山﨑智志、竹内吉彦、大沢雄城

【応答文1】

あなたの言葉で語られる都市へ

(大沢雄城)

あなたは、自分が暮らすまちや働くまちに参加しているだろうか?

もちろん暮らすことや働くことそのものが一つの参加のかたちであるはずなので、少なからず答えはイエスだろう。ではそれ以外の参加のかたちを意識しているだろうか?まちの飲食店で食事をすること、まちの公園でくつろぐこと、まちの人々と挨拶をかわすこと。そういったあなたの参加によってまちはどう変貌していくだろうか?

都市における“参加型開発”とは、まずはこういった一人の足元へのまなざしと問いかけからはじまるのではないか。このことを私自身が確かに実感したのが、2016年に実施されたパラレルプロジェクションのセッション01での対話だった。このセッションでは、携わるプロジェクトの大小やそこで担う役割などが非常に多様なメンバーが集い、それぞれ違ったスケールや経験値を実感として抱きながらも互いの思考を重ね合っていく、ある種の緊張感のある対話だったということを記憶している。しかしそのなかでも深い共感と同時代性、そして課題意識を確かに共有しながらチームとして対話を深めることができた背景には、やはりメンバーそれぞれが、それぞれの“やり方”をもってしてまちに参加する一員であることの誇りと確かな実感があり、それこそが私達をつなぎとめていたのではないかと思う。

そして5年を経て、私自身は出身地である新潟市に新たに活動拠点を設け、横浜と新潟という2つの異なる規模の都市をフィールドにして活動を展開する。この現在地において感じることは、改めてまちへの参加の“枠組みを設計する”ことが果たして可能なのだろうかという問いである。なぜなら私自身も設計行為や日々の生活などを通じて都市に参加する一人であり、私以外の参加者たちが誰で・彼らと何を対話し・何をどのようにともにつくるのか、という数多の企みと試みこそが都市での営みの本質なのではないかと感じているからである。もちろん様々な参加のかたちを「見える化」するための手法やツールは無数にあるが、やはりそれらを組み合わせて設計(design)するだけでなく、絶え間ない対話と実践によって都市の参加者たちと展開(develop)していくことから、誰もが自分の参加のしかたで、自分の言葉で、それぞれのまちの物語を語ることができるようになる未来があるはずだと信じている。

このまちに参加するあなたはどんな人だろうか?果たして私が描く未来像はあなたの描く未来像と似ているだろうか、それとも全く違うだろうか?あなたとつくることで私が描いた未来がどう変わるのだろうか?私の描く未来によってあなたが語るこのまちの物語はどう変わるだろうか?あなたはこのまちの未来に参加したいと思えるだろうか?

競争ではなく共創の時代において、私たちは都市での試みを重ねれば重ねるだけ次々に都市から投げかけられる無数の問いに、一つ一つ真摯に向き合い、悩み、応答しながら、それぞれのフィールドである都市への参加と試行錯誤を重ね続けていくのではないだろうか。

大沢雄城

1989新潟生まれ。2012年横浜国立大学卒業、同年オンデザイン。横浜の建築設計事務所オンデザインにて、まちづくりやエリアマネジメントなどの都市戦略の立案から実践まで取り組む。空きビル等のリノベーションによるクリエイティブ拠点の企画設計からコミュニティマネジメントなども手掛ける。2021年より新潟市に拠点を開設し、横浜と新潟の2拠点で活動を展開。

【応答文2】

スイカの中身は割れる前から赤いのだろうか、それとも割れた瞬間に入射した光が反射し目に届いたときに初めて赤い存在になるのだろうか?

(竹内吉彦)

「参加型開発の枠組みをどう設計できるか?」について

「参加型」という言葉は主体と客体の相対的な関係を浮かび上がらせる。ここでの「開発」という言葉は土地を対象とした意味というよりも、広義な意味で、新たな領域を開いていくことだろう、と集まった人達の顔ぶれを見て理解した。

つまり、設計という行為の中で、他者との関係性を契機として何かを開いていく可能性。そもそも設計行為自体、他者と関係することは不可避の前提とも言えるが、より踏み込んだときに、設計の方法論としてその枠組みをつくりうるか。そう捉えたときに、自分にとっては十日町で考えていたことが、その馴染みのない言葉と照応するように思えた。

実践を横滑りさせる仮のウツワ

当時、新潟県の十日町という町に設計事務所の分室「ブンシツ」を設けて設計段階から常駐し、地元の人とやりとりを重ねながら公共施設をつくっていた。ブンシツは活動の場としても一般開放することで、設計している場と並走して、その横で様々な活動が展開されていった。市役所の分室でもあり、町内会の分室でもあり、クラブ活動の分室でもあるような場となり、そこで展開された実践は、同時に新たにつくる公共施設の設計に反映されていく。

つまりブンシツとは、こうした実践の積み重ねを新たな公共施設にまで横滑りさせていくために、先立って仮設されたウツワと言える。仮のウツワをつくっておくことで、新しい施設で起こるであろう活動などの、目に見えないそのナカミの可能性が、現実の世界に共有可能なものとして現れていった。他者との実践によってナカミとウツワとが互いに像を投射し合いながらつくられていくような建築の可能性と向き合っていた。

「かむかう」こと

その試みは、小林秀雄のいう「かむかう」という言葉の語感に重なるように思えた。曰く、「かむかう」は「考える」の古い形で、「か」は調子を整える発語で、「む」は身、「かう」は交わることの意。だから、「考える」ということは、対象から離れて考察することではなく、自分が身をもって対象と交わるということ。例えば、親が子の微細な変化に気づけるのは、観点をもって観察しているからではなく、長い時間身をもって交わることで子どもの内部に入り込む直観を重ねることができるため、という感覚である。そうすると、「かむかう」ことは一方向ではなく、双方向に作用し合うものである。

メディアプラクティス

ここで考えていたことは、2019年のテーマとなった「メディアプラクティス」という言葉に繋がっていった。またしても馴染みのない言葉であったが、「メディア」は媒体、「プラクティス」は実践という意味で捉えた。形式ばった言葉でいうと、

【自己が直接関与しえないある目標に対して、その目標に直接関与しうる他者との間で実践を重ねることで、間接的に作用を促す方法。】

と、枠組みを与えてみた。

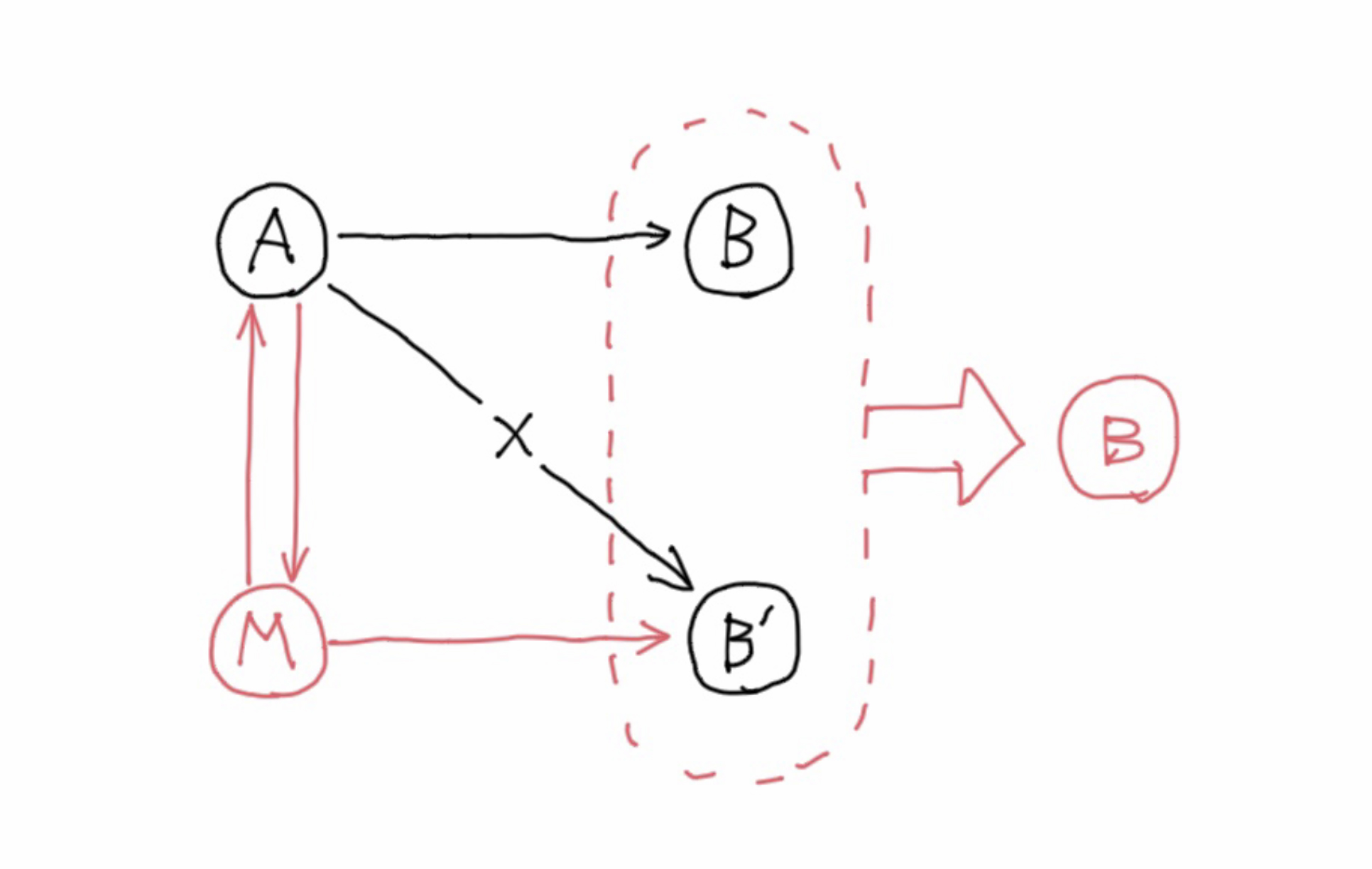

例えば十日町の場合、設計者(A)が直接設計できるウツワ(B)と、直接設計できないナカミ(B’)があるとすると、ナカミに直接関与しうる住民(M)を媒体として、その間で実践を重ねることで間接的にナカミ(B’)への作用を促し、ウツワ(B)とナカミ(B’)を合わせたものを設計の対象(B)として捉え直すことはできないか、という試みであった。逆の立場から住民を(A)として見た場合にも、設計者(M)との実践により、住民が直接つくることができないウツワ(B’)に対して間接的に作用を促すことが起こりうる。そして実践を重ねる相手とは、十日町の場合のような住民に限るものではない。

つくる方法をつくること

その後に関わったルイ・ヴィトン銀座並木店の設計では、見る角度によって色の変わる特殊な加工を施した三次曲面ガラスで建物全面を覆い、滑らかな水面のような外装をつくろうとした。その「仕上げ」と「形状」を決定すれば概ね設計は完了といってもいいかもしれない。しかしその純然さゆえ、「仕上げ」と「形状」に現れる誤差が全体に大きく影響する。そこで、製造方法や管理方法を設計の対象として、中国にある工場の製造者と実践を繰り返した。製造という工程は設計行為の外側にあるが、建築自体は製造と直結している。誤差が誤差として認識されなくなるつくり方が少しずつ共有できるものになっていくと、立ち現れていく物体がCGよりも現実味のないものに見え始める瞬間があった。

既知⇒未知

新型ウィルスの蔓延によって、多くの場面で直接的な関与は制限され、何かを介在した間接的な関与に置き換わる機会が増えた。ほうっておくと時代に真綿で首を閉められていくような気分にもなってくるけど、やってみると既知のものが未知のものになる瞬間があるような気もするから、もしかしたらこれは、どうなっていくかわからないこれからの世界に向けてなにかを照射する限られた機会なのかもしれない。

竹内吉彦

1987年に名古屋市の材木屋街で生まれ、熱帯の小さい島国で育つ。東京理科大学で小嶋一浩、東京藝術大学大学院でTom Heneghanのもとで建築を学び、その後カタルーニャ工科大学に留学し、Lapeñay Torres Arquitectosでインターン。

2014年~2021年、青木淳建築計画事務所(現AS)で「分じろう・十じろう」「京都市美プロポ」「ShugoArts」「LouisVuitton銀座並木店」などを担当。現在はtデを計画中。