第49回「北海道建築賞(2024年度)」表彰式・記念講演会

2024年度第49回北海道建築賞を受賞された方々に、受賞作品を語っていただき、その後パネルディスカッションを開催いたします。

| 主催 | 日本建築学会北海道支部 |

|---|---|

| 日時 | 2024年10月25日(金)18:00~20:00 |

| 会場 | 北海道大学遠友学舎(北海道札幌市北区北18条西7) |

| 講演者 | 北海道建築賞受賞者 |

| 対象 | どなたでもご参加ください。 |

| 定員 | 50名(申込先着順) |

| 参加費 | 無料 |

| 申込方法 | E-mailにて「氏名、所属先、住所、電話番号」を明記のうえ、お申し込みください。 |

| 申込先・問合せ | 日本建築学会北海道支部 TEL:011-219-0702 FAX:011-219-0765 E-mail:aij-hkd@themis.ocn.ne.jp |

第49回北海道建築賞の表彰式・記念講演会が、10月25日(金)夕刻より北海道大学遠友学舎において開催された。当日の会場には、大学関係者、学生、建築家や建築関係者など30名ほどが集まり、親密な雰囲気の中で会は行われた。

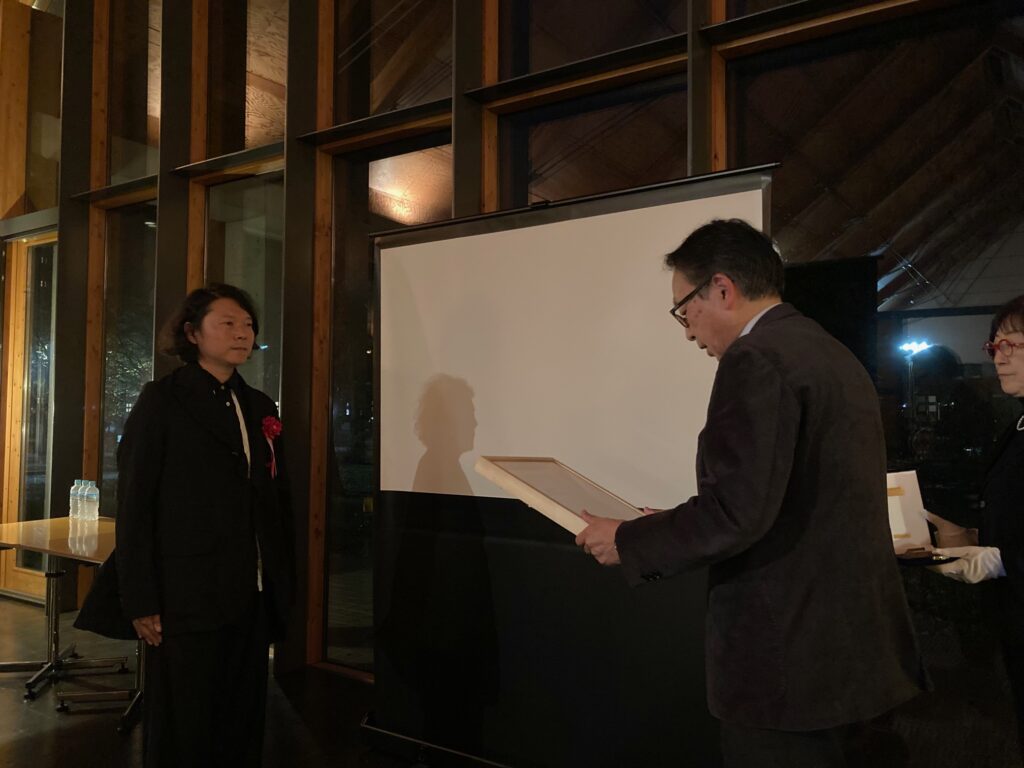

今年度、北海道建築賞は「該当なし」となったが、表彰式では、北海道建築賞審査員特別賞として「新さっぽろⅠ街区 アクティブリンク」(出口亮君/大成建設一級建築士事務所、渡邊竜一君/ネイ&パートナーズジャパン)、北海道建築奨励書賞として「ひゃくとわ」(一色ヒロタカ君/ irodori)が発表され、北海道支部長より受賞者に表彰状と副賞のブロンズ彫刻が手渡された。その後、北海道建築賞委員会主査が、審査経緯・結果および審査講評について報告を行った。

北海道建築賞は、1975(昭和50)年の第1回以来、その年の応募作品の中から本賞にふさわしい作品を選定してきた歴史がある。本年度の募集も例年通りのスケジュールによって行われ、審査対象として13作品を受理した。これまでの規定通り「先進性」「規範性」「洗練度」を基本的な評価軸とし、書類審査によって選ばれた6作品の現地審査を経て、受賞作品と受賞者を決定した。

「新さっぽろⅠ街区 アクティブリンク」は、新札幌駅東側の民間による公募型再開発エリア内にある。3.9haの新街区(I街区)の中央を貫通する新設道路を挟んで、北東側に4棟の医療施設、南西側にホテル商業施設・集合住宅・共用駐車場が配置されており、アクティブリンクは、これらの建物を道路上空に浮かべたリング状の鋼製歩廊空間によって連結している。内部化されたガラス張りの空間は、床の緩やかで微妙な勾配をコントロールしながら、各建物の上層階と直結する印象深いもので、あわせて強いシンボル性を備えた新しいまちの中心になっている。設計者は、世界各国で多くの優れた橋梁の設計に携わった経験をもち、鉄材の製作・加工・施工に対する高い知見と技術力によって、ディテール・仕上げ材・色彩に至るまでが丁寧につくりこまれている。ここには、北海道で長く培われてきた製鉄と鉄の加工技術とノウハウもいかんなく発揮されている。都市計画上の新奇性と、構築物としての洗練度、それらの創造性と先導性、2名の計画・設計者が不可分の関係にあるとみなされ、両者連名による北海道建築賞審査員特別賞として高く評価された。

「ひゃくとわ」は、上川郡東川町において、昭和30年代から周囲の農地とともにたつ農家住宅を譲り受ける協議から始まったプロジェクトである。設計者と施主は、この土地を引き継ぐことの意味を問い直し、「100年先まで続く家」をビジョンに据え、東川町の美しい風景と共にある住宅の実現を目指した。この住宅は、ここに住む施主と、ここに暮らしたい全国からの様々な属性をもつ人たちが、思い思いの希望する期間、“共に住む”ための拠点として計画・設計されている。微妙な角度に振られた2棟の巧みな配置と景の借り方、時間をかけてつくり込んでいく外部空間、建物内部の空間ボリュームとその配分・構成、開口部・造作家具・仕上材と色彩など、設計にきめ細かな配慮が行き届いた、新しい住宅のかたちが実現されている。地方への移住促進が社会的課題となっている中、このような新しい住まい方の提案は、地域と幸福な関係を結びつつ、住まいてがどのように生きるかという問いと直結する。この住宅のもつ規範性と意義の大きさが高く評価され、北海道建築奨励賞受賞となった。

表彰式後、受賞者による記念講演会として各作品のプレゼンテ―ションが行われた。続くパネルディスカッションは、2名の委員会メンバーがモデレーターを務め、受賞者と対話するかたちで進められた。

本年度の審査を通じて、受賞2作品は共に従来のビルシングタイプでは語れないものであり、昨今の社会状況の変化のもと、計画者や設計者の職能、さらには従来の“建築“の枠組みについて再考が必要であろうことが、委員会メンバーの間で強く意識されていた。これは、本賞が継承してきた伝統的な“建築“に対する定義の見直しに他ならない。ひとつの“建築“は、おおまかに、企画・計画・構造・環境・運用などのプロセスを経てかたちづくられていくが、これらへの広い視野による複眼的かつ総合的な理解なくして、今日の建築評価が成立しないことはすでに自明と言えよう。そこで、ディスカッションでは、位相が大きく異なる両作品に共通する切り口を探すことが試みられた。都市計画と橋梁デザインという異なる分野のスペシャリストによる協働にどのような役割分担があったのか、プロジェクトを一般化し作品として成立させるための視野のとり方、土木的な視点からプロジェクトを考える際に前提となる長い時間軸と人が住まうことにおける1日単位の時間軸との共時性、人との関わりを考えつくるものを人に寄せていく態度、近代によって分断されたものを改めて繋ぎ直すことへの関心、社会に向け表現し発信する際の編集の重要性など、様々なアプローチによって、創造行為のあり方を考えるための視点を炙り出そうとする興味深い対談となった。限られた時間内で議論は尽きず、対談終了後の深夜に及ぶ懇親会まで続いた。

[小澤丈夫/北海道建築賞委員会主査]

写真撮影:小澤丈夫