下関市体育館(1963)

下関市体育館(1963)

小国町民体育館(1988)

小国町民体育館(1988)

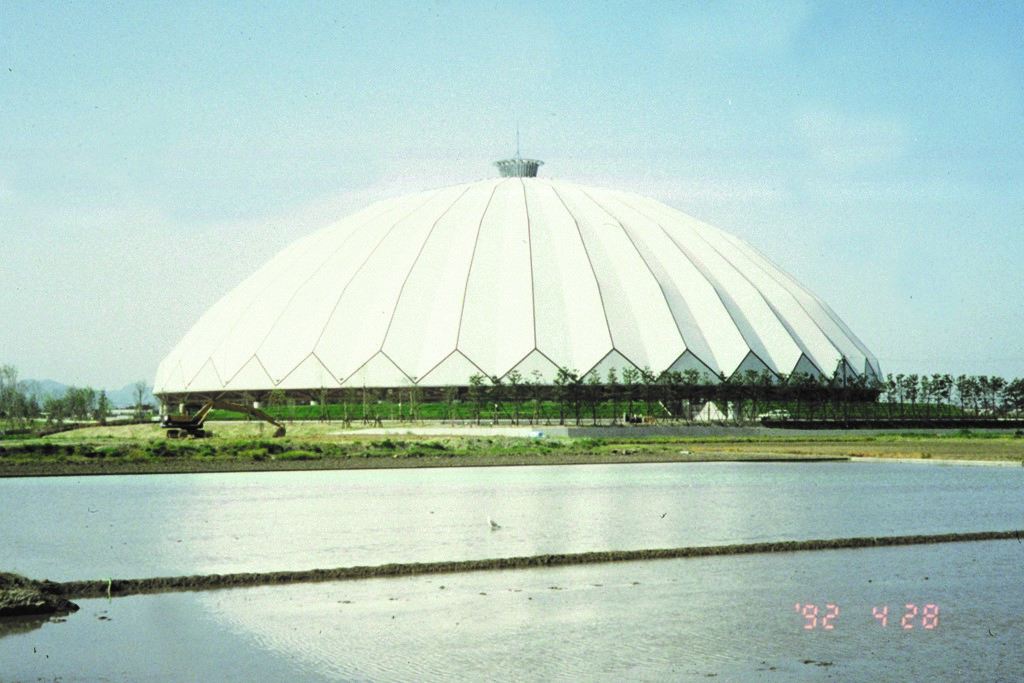

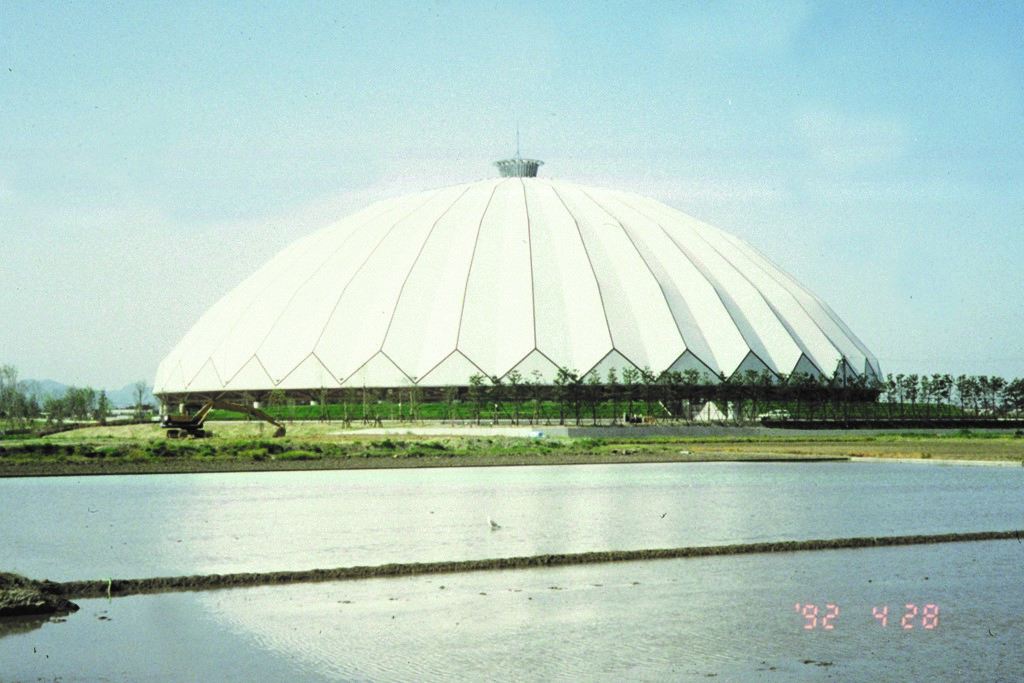

出雲ドーム(1992)

出雲ドーム(1992)

開催レポート

第29回構造デザインフォーラムが2024年11月12日に開催された。今回のテーマ「時をつむぐ 建築・構造」は、建築雑誌10月号の特集「100年愛される大空間建築を目指して」と連動した企画とした。特集で取り上げられた作品の中から「下関市体育館(1963)」「小国ドーム(1988)」「出雲ドーム(1992)」の3作品に焦点を当て、下関市体育館のメモリアルコーナー設立活動を行う日本大学の鴛海昂氏、九州大学で「葉祥栄アーカイブ」の運営に携わる岩元真明氏、出雲ドームの設計者であるKAJIMA DESIGNの尾﨑勝氏・佐々木直幸氏の4名が登壇した。フォーラムは建築会館の会議室で開催され、モデレーターを日本大学名誉教授の斎藤公男先生が、司会を設計WG主査の小倉史崇が務めた。Zoomによるオンライン配信も併用し、100名を超える方々に参加いただくことができた。

会場風景

会場風景

鴛海氏からは、下関市体育館の概要と継承について講演いただいた。下関市体育館は、坪井善勝先生が構造設計のみならず建築設計も手掛けた作品である。正面の力強い合掌形と側面の優美なHP曲面による独創的な形態に特徴があり、300mm角のアルミ板で仕上げられることにより、黄金色に輝く印象的な外観を実現している。

本体育館は2024年8月に閉館し、現在は解体工事が進められている。隣地には下関市総合体育館が新築され、旧体育館の跡地は駐車場として整備される。新旧の体育館の移行に際し、旧体育館の黄金のアルミ板を新体育館のエントランスホール壁面上部に再利用することで、建築的価値の継承を図っている。さらに、新体育館にはメモリアルコーナーの設置が計画されている。ここでは模型、計算書、パネルなどを展示し、旧体育館の建築的価値を後世に伝える場として機能する予定になっており、構造関係者や下関市による基金募集を通じて、展示の実現に向けた活動が進められている。この取り組みは、地域に愛される建築を目指す上で重要な示唆を与えるのではないかと感じた。

岩元氏より、小国ドームの完成までのプロセスと建築家葉祥栄氏の設計活動について講演いただいた。岩元氏は現在、九州大学で教鞭をとりながら設計事務所を運営している。また、2018年には葉祥栄氏の図面や模型などを収蔵する「葉祥栄アーカイブ」を九州大学に設立している。

1985年に始動した「小国プロジェクト」は、廃駅跡地の活用という地域課題から出発し、葉氏がマスタープランを策定している。良質なスギの産地である小国町では、間伐材の活用が課題となっていた。葉氏は間伐材を用いた大空間の創出に挑戦し、「エポキシ充填ボルト接合」とボールジョイントを組み合わせることで技術的な課題を解決した。小国ドームでは、5,602本のトラス材と1,455個のボールジョイントによって56m×46mの大空間を木造立体トラス屋根で実現。体育館のトラスには当時の小学生の名前が刻まれ、建築と地域の関係性を象徴している。葉氏は、この建築について「光の建築」であると語り、岩元氏は「手法が目的化することなく、体育館にとってのもっとも大事なことは光であると。そういう人々と関係している部分を最も大切にし、当時の小国町の課題に結び付いたからこそ、今なお人々に愛着をもって使われ続けているのではないか。」とまとめられた。

尾﨑氏、佐々木氏の両名からは、出雲ドームの建築・構造概要とコンペから建設に至るまでのプロセスについて講演いただいた。1989年、出雲市でスポーツ振興と山陰地方の気候的マイナスイメージを払拭する地域活性化の拠点づくりを目指しゼネコン7社によるコンペが実施された。完成した出雲ドームは、蛇の目傘と折り紙をモチーフにした放射状の木造アーチが特徴で、最高高さ48.9mは出雲大社の高さ49mを意識して計画された。構造は、木質系立体張弦アーチ構造と押えケーブルを用いたV字のテンション膜構造で構成され、スパン140.7mの大空間をオレゴン州から調達した大断面集成材によるアーチと鉄骨造による圧縮リング、3段のリングケーブル、ダイアゴナルロッドといったテンション材を組み合わせることで構成されている。

施工では、「もくもくドーム」の愛称にふさわしい「中央プッシュアップ工法」が採用され、中央部をジャッキで押し上げ、アーチ脚部が外周のスライド架台を中央に向けて移動する工法が用いられている。また、施工段階から地元の小学生を対象とした写生会などのイベントが開催され、地域との密接な関係を築くことにも配慮がなされていた。

4名の方の講演後、講演者にモデレーターの斎藤公男先生に加わっていただき、パネルディスカッションを行った。ディスカッション後は、関連企画である「AND展」の会場に移動し、講演していただいた作品の模型とパネルを用い、講演者による解説と質疑応答を行った。模型を前にして説明を聞くことで、講演内容への理解が進み、活発なディスカッションができたのではないかと感じている。

講演者によるAND展会場における模型説明

講演者によるAND展会場における模型説明

[小倉史崇/関東支部構造専門研究委員会設計WG主査]