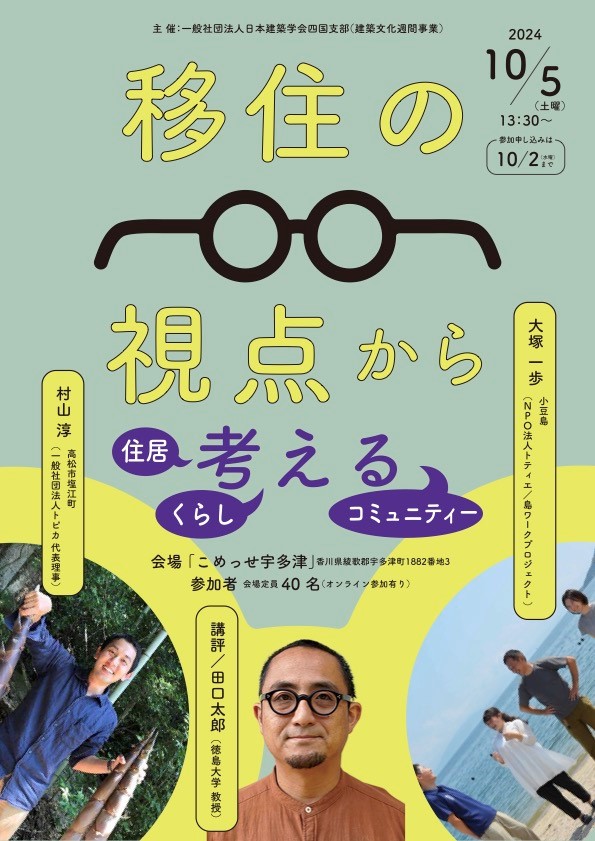

フォーラム

移住から考える、住居、暮らし、コミュニティ

地方分散型社会など地方都市の姿について多く語られていますが、改めて現状をどう認識して行動したらいいのかを「移住」の視点から考えます。移住に取り組む実践者からの報告を受け、会場参加者と議論します。

| 主催 | 日本建築学会四国支部 |

|---|---|

| 日時 | 2024年10月5日(土)13:30~16:00 |

| 会場 | こめっせ宇多津(香川県綾歌郡宇多津町1882-3)およびオンライン |

| 講演者 | 村山 淳(トピカ代表理事) 大塚一歩(Totie専務理事兼事務局長) 田口太郎(徳島大学教授) |

| 対象 | どなたでもご参加ください。 |

| 定員 | 会場参加 40名(申込先着順) オンライン 定員制限なし |

| 参加費 | 無料 |

| 申込方法 | 会場・オンラインともに、四国支部香川支所Webサイトからお申し込みください。なお、オンライン参加は10月2日(水)までの受付となります。 https://www.aij-kagawa.com |

| 問合せ | 日本建築学会四国支部香川支所事務局 E-mail:aij.kagawa@gmail.com |

社会や個人の価値観やライススタイルが大きく変化し、自然や歴史が残る地方が見直されつつあるが、空き家は増加し暮らしの維持が困難な地域も増えている。このような中で、これまで地域の中では意識されることが少なかった地域の資源を見直す動きが移住した人たちから始まる例を多く見るようになってきた。ここには地域で永く暮らす人が気づかなかった視点がある。

シンポジウムでは、移住した人たちから移住の経緯や現在の活動を聴き、会場参加者と一緒に、自分たちが暮らす地域の価値を改めて見直し何ができるのかについて考え議論した。

第1部では香川県に移住し地域課題に取り組む二人から、移住経緯と現在の活動を報告した。

村山淳氏は、東日本大震災と福島原発事故を経験し脱原発運動に参加した後、地域の自立を目指して移住した。地域おこし協力隊として高松市に赴任し協力隊終了後に塩江町に移住することとなった。縮小時代においては地域の自立が重要であり、地域住民が自分たちの未来を想像し実現するためのツールを持つことが重要であることを説明したうえで、現在行っている塩江町の資源を活用した地域に人を呼ぶためのイベント開催、地域の歴史理解の更新、文化財の保全支援、アート事業などコミュニティ再生の取り組みについて報告した。これらの事業は、短期、中期、長期、超長期の目標を掲げ、地域住民と一緒に活動し、難しい思想やコンセプトは見せず、実現した形のみで見せることを意識しているなど具体的進め方の留意点や、これまで行ってきた様々な事業について報告した。

大塚一歩氏は、瀬戸内国際芸術祭で訪れた小豆島の印象と東日本大震災を経験したことによる価値観の変化が小豆島に移住することのきっかけとなった。移住や雇用支援を行う中で感じた以下のようなことを報告した。小豆島でも人口減少が課題であり特に生産年齢人口の減少が大きな問題となっている。若者の減少で文化の伝承も難しくなる。移住相談の件数は増加傾向にある。地域創生で地方移住は進んできた。移住を考える機会が増えてきたという効果もある。地方事業者の課題として離職率の高さがある。単身者の離職率は高く、子育て世代の離職率は低い傾向にある。観光を通じて地域と関係を深めることが重要である。雇用は多様化していて、短時間雇用や障害者雇用は重要であり、特に子育て世帯や育児中の人達に対する柔軟な雇用形態が必要である。地域プレーヤーの育成は重要であり、新しいプレーヤーに問題解決を任せることで地域活性化につなげる必要がある。

第2部は、田口太郎氏がコーディネーターとなり会場参加者と意見交換を行った。

田口太郎氏から自己紹介と第一部報告の感想を述べた後、参加者からの質問を受け登壇者三名が回答しながら議論を膨らませる形で議論を進めた。

【空き家の予防措置にはどんな方法があるのか】

・インスペクションを明確にして情報を公開する必要がある。

・空き家バンクには反対、空き家バンクには地域や近隣の人達の情報が無く、地域の人達にとっても不安材料でしかない。

・空き家になった直後は建物の状態は良いが、時間が経過した場合では劣化が進行し入居にコストがかかる。不動産屋が関与できるのは契約時のみなので、地域の人たちが風通し良くするなど建物の維持に参加することで、地域の人達がお世話をしてあげているという環境も生まれる。

・自治会が貸主になることで地域とのマッチング機会となる。地域を知らずに移住することは避けなければならない。これらを行う小豆島では移住トラブルは少ない。

・移住を結婚に例えると、片思いでは成り立たない。出会いがあり、お付き合いがあり、両思いになり、同棲期間があること。

・集落が動けば貸すのが面倒と思っている人も動かざるを得なくなる。

【地元の人達が地域の価値を認識するには】

・当事者にしっかりと話を聞くこと。所有者に話をする機会を沢山つくることで自分たちが持っているものの価値に気づくようになる。

【地域おこし協力隊だが地域の人達に認めてもらえない】

・地域の人達から見て伸び代がある人間だと感じてもらえるように振る舞うこと。

・協力隊の3年間は地域に馴染む土台づくりの期間。

・移住コーディネートに重要なことは地域から信頼されること。3年間は行政の信頼で行動できる。信頼を勝ち取って初めて成果を得ることができる。

【再生可能なエネルギーへの取り組みは】

・地域資源である森林の産業化により地域により地域のためのエネルギーを供給と考えている。コミュニティの自立と循環可能な資源量を認識すること。

【二拠点居住、ノマド、コミュニティの関係は】

・移住したが、出て行っても関係人口になる、戻ってくる人もいる。

・二拠点居住の重心はどこになるのかが重要。

・転出者の半分は近隣、出て行った人とどれだけ関係を保つかが重要。定住しなくても関わっていく人を大切にしたい。人口を増やす葉ハードルが高いが、関係を持つ人が地域の戦力になることが重要なので、定住を深く考えなくても良い。

[大西泰弘/田園都市設計代表取締役]